| 家風,才是一個家庭最貴的財產 | |

| 發布日期:2020/1/6 | |

家,是一個非常古老的漢字,從字形來看,“宀”(mian4)與住室有關,“豕”為豬。在原始社會,有房子遮風擋雨、有食物果腹,便是人們對“家”最完美的想象了。

人類文明發展到今天,“家”的價值早已超越了空間與物質,變成一種文化、一段時光、一種氛圍。

家風,是一個家庭中的風氣,是一種精神傳承。它的存在,讓“家”大于成員的之和,讓我們區別于他人。

從習慣的建立到教養的形成再到價值觀的樹立,家風影響深遠,甚至決定著我們人生的高度。

古人說“愛子,教之以義方,愛之不以道,適所以害之也”。所以,為子孫留下萬貫家財不如留下良好家風。

好的家風,定性情 美國暢銷書作家杰克·霍吉在《習慣的力量》中寫道:性格決定命運。好的性格,能讓一個人更積極地面對生活,走上更好的道路。而塑造一個人性格的,正是他的家庭。

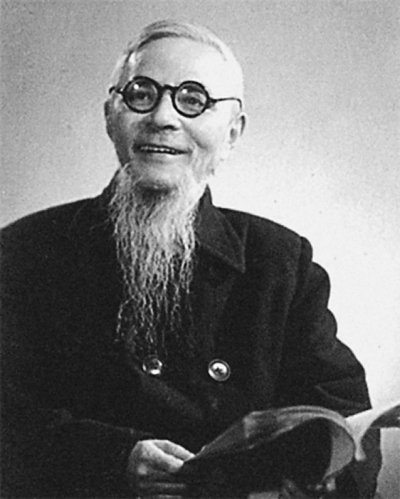

豐子愷有七個子女,作為一個教育家,他十分注意呵護孩子的童真,極力反對把孩子培養成“小大人”。

在生活中,豐子愷像個大小孩一樣,抱孩子,喂孩子吃飯,唱小曲逗孩子,畫畫引孩子笑,毫無架子。有一次,長子瞻瞻要豐子愷抱他到車站去買香蕉,“滿滿地擒了兩手回來”,到家時,卻熟睡在父親肩頭,手里的香蕉也已不知了去向,豐子愷并沒有責罵瞻瞻。他說:“這是屬于孩子的真率、自然與熱情,大人間的所謂‘沉默’、‘含蓄’、‘深刻’的美德,比起孩子來,簡直是病的、偽的!”

除了讓孩子在愛的空氣中自由成長,豐子愷還非常重視培養孩子的獨立精神。

1947年, 50歲的豐子愷與子女立下“約法”: (一) 父母供給子女,至大學畢業為止。放棄者作為受得論。大學畢業后,子女各自獨立生活,并無供養父母之義務,父母亦更無供給子女之義務。 (二) 大學畢業后倘能考取官費留學或近于官費之自費留學,父母仍供給其不足之費用,至返日為止。 (三)子女獨立之后,生活有余而供養父母,或父母生活有余而供給子女,皆屬友誼性質,絕非義務。 ……

豐子愷早年留學日本,因而也希望兒女上大學或出國留學,但并不強迫。他愛兒女,但不溺愛,供養只到“大學畢業”或“留學”期滿為止。

此外,子女獨立后,父子父女之間也不再有“義務”,只有“友誼”。不向兒女索取回報,也不為兒女安排所謂的舒適生活,讓他們走自己該走的路,過自己該過的生活,徹底的真實而純潔。

豐子愷的三子四女皆有所成,成為音樂、數學、外語等領域的學者。正是充滿童真和包容的家風,讓他們有信心自由成長。

好的家風,立品格 先學做人,后學做事,是中國人的古訓,也是很多優秀家庭都重視的品質。

政治家曾國藩對家教的重視也留給我們頗多借鑒之處。

首先是“儉”。曾國藩位高權重,但他卻看不慣京城世家子弟奢侈腐化、揮霍無度的習氣,于是不讓子女搬到京城,只讓他們住在鄉下。家門口也不掛任何“相府”“侯府”之類的匾,簡樸從事。兒子參加省城鄉試,他告誡兒子,不可遞條子、拜門子,不可暗通關節。家屬由湖南去安慶,坐的是湘軍戰船,他吩咐家人不可張掛船上的帥字旗,沿途不要拜客,不要接受宴請。兒子在家不得擺大少爺架子,不得高聲呵斥仆人。

曾國藩的日常飲食,總以一葷為主,非客到,不增一葷。其穿戴更是簡樸,一件青緞馬褂一穿就是三十年。曾國藩的妻女與他同住江寧(南京)兩江總督府時,他規定她們白天下廚做飯菜,夜晚紡紗織麻到深夜,天天如此。

除了“儉”,曾國藩對子女的另一條要求是“勤”。公務再繁忙,曾國藩都要抽時間給孩子寫信,幫他們改詩文,和他們聊學習聊生活。他要求兒子曾紀澤:每天起床后,衣服要穿戴整齊,先向伯、叔問安,然后把所有房子打掃一遍再坐下來讀書,每天要練1000個字。

后人說,“曾家無一是廢人”,在曾國藩家規家風的熏陶下,百余年來,曾氏家族人才輩出,長盛不衰。

人品是一個人立世的骨,而家風是一個人樹立品格的開始。好的家風,令一個人在世上,“行得正,企得正”。

好的家風,樹志向 好的家庭,還能為一個人日后的志向定下基調。

科學家錢偉長幼年家境清苦,但每逢寒暑假,父親和叔父們相繼回家,便一起“舞文弄墨”,下棋和演奏音樂,“一到晚飯后,每天有一小時的音樂活動,父親善琵琶和笙,四叔善簫,六叔好笛,八叔拉一手好二胡”。錢偉長說自己“就在琴棋書畫的文化環境中受盡了華夏文化的陶冶”。

長大后,錢偉長沒有走上文史或藝術之路,但其樂融融的家庭氛圍以及長輩們的好榜樣,也是一種潛移默化的啟迪。

好的家風,是一個人前進的路標,告訴你一個人哪怕生于平凡,也當有志向,有興味,才能找到自己愿意為之付出一生的事業,成人成才。

古人說:修身、齊家、治國、平天下。在社會價值多元的今天,每個人對生活各有追求,但家風依舊不能丟下。有了它,我們才能不卑不亢,順遂時不忘形,逆境時不怯懦,堅守自己的底線——它是我們行走世間的底氣所在。

愿你行走世間,也有這股子來自家的底氣。 |

|

| [下一條] [返回] |